1960年、東京都生まれ。作家、元外務省主任分析官。

1985年に同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省に入省。在英国日本国大使館、在ロシア連邦日本国大使館に勤務。その後、本省国際情報局分析第一課で、主任分析官として対ロシア外交の最前線で活躍。2002年、背任と偽計業務妨害容疑で逮捕、起訴され、2009年6月に執行猶予付き有罪確定。2013年6月、執行猶予期間を満了し、刑の言い渡しが効力を失った。『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』(新潮社)で第59回毎日出版文化賞特別賞受賞。『自壊する帝国』(新潮社)で新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞受賞。

2023年の6月27日、私は東京女子医科大学病院で腎臓の移植手術を受けました。

手術は無事に成功したのですが、その後たまたま菌血症(悪化すると敗血症になって命にかかわる)になって退院が二日ほど延びました。そして、その期間に腸閉塞になってしまったのです。

入院中でしたので、すぐに開腹手術ができて事なきを得ましたが、もしもあのまま血液が細菌に侵されずに退院していたら、自宅で死んでいたかもしれません。

これは、私にまだやらなければならない使命が残っているという、神からのメッセージだと思いました。

私はキリスト教徒ですので、死生観としてはごく標準的なキリスト教のプロテスタント(カルバン派)の考え方が刷り込まれています。

命は神様から預かったものであり、自分の所有物ではありません。神様から借りている命を勝手に壊してはいけないので、自殺もできません。

今回のように、病気を乗り越えて生き抜けたということは、「何かこの世の中でやらないといけないことがあるから、預かっている命の期間を神が延ばしてくれたのだ」と考えます。

私の場合、それが刷り込まれているから、死ぬことは全く怖くありません。

学生時代は勉強することが使命と思っていました。だから、真面目に勉強しましたし、学生運動もやりました。

外交官のときには、日本の国益を増進するのが自分に与えられた使命だと思いましたし、現在のように作家になってからは自分の経験を世の中に伝えていくことが非常に必要だと思いました。

やはり自分の信念なり使命というのは、ウクライナ戦争のようなことがあっても、戦争を煽るようなものではなくて、平和に向けて動いていくことだと思いました。

現代人の多くは仕事やそこにまつわる人間関係、あるいは家族、お金の問題など、様々なプレッシャーにさらされています。普段の生活に疲れ過ぎているので、「死」についてゆっくりと向き合う気力が枯渇していると思います。

X(旧ツイッター)で公開され、凄まじい反響を呼んだ麻布競馬場さんの小説『この部屋から東京タワーは永遠に見えない』に出てくる死生観はニヒリズム的な世界観をもっています。登場人物たちは概ね高学歴で、収入も決して悪くない人たちですが、心の中は孤独と空白と虚無と諦念に彩られています。

この小説がバズったのは、現代を生きる日本人の多くがそういったメンタリティーを抱えているからではないでしょうか。そして、そういった人たちはニヒリズムに身を任せ、生と死についてについて深く考えることから逃げて、刹那的に生きているわけです。

しかし、いつまでもそれでは済まされないでしょう。いざ大病になったときとか、いざ高齢になって、そろそろ死が迫ってきたときに、死と真剣に向き合ったことのない人は大パニックを起こします。

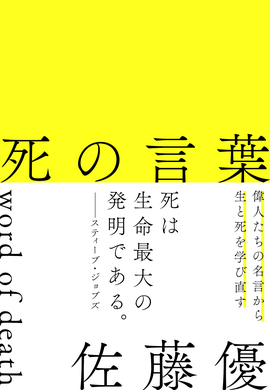

今回、新星出版社より『死の言葉』という書籍を刊行しましたが、本書の目的には、そういった大パニックをみんなが起こさないように、とくに若い人たちへの死の訓練(同時に生の訓練でもありますが)になることも含まれています。

世の中には足の速い人もいれば記憶力のいい人、手先の器用な人もいて、適性と社会的必要性が絡んできます。キリスト教的な死生観においては、使命感はものすごく重要なものであり、この使命感は個人の能力や適性により変わってきます。

つまり、自分の好きなことだけやっていればいいということにはなりません。

例えば、適正と技術、才能がない。でも自分は陶芸が好きだから壺だけ作って生きていきます。私は声優にあこがれているから、声優の仕事しかやりません。

このように、みんなが好きなことばかりをやっていたとしたら、社会は大変なことになります。

そう考えると、近年話題になった「親ガチャ」と言われる問題も全く違ったものに見えてきます。

親ガチャとは、生んでくれた親の環境によって子どもの成育状況や将来が違ってくることです。

いわゆる銀の匙をくわえて生まれた人といってもいいのですが、スマホゲーム風の言い方をすると「SSR(スーパースペシャルレア)確定ガチャ」を引いたということになります。

つまり、神様から究極的な親ガチャをもらったから、成功したのです。その後の人生で成功した人は、自分の努力でそうなったのではないということになります。

では、よい親ガチャをもらったならば、どうしなければいけないでしょう?

もらった恩恵は誰の所有物でしょうか? キリスト教の教えでいうと、それは「神の所有物」です。

そして、神はその恩恵を自分で独占するのではなく、隣人に返せと言っているわけです。

ですから、成功した人間、富を持っている人間は、自分の力で得たものではないから、神からの恩恵は隣人に返すのは当たり前で、見返りを求めていけません。

われわれキリスト教の人間から考えると、「贈与の連鎖」が成り立っている世界が理想なのです。

自分の持っているもので、余っているものを人にあげる。人が「これをあげるよ」と言ってきた場合、自分が欲しいものがあったら、遠慮しないでもらう。そういう連鎖の世界というものが、理想的なのです。

ダイエットのためにいいと言われている、GLP-1という薬があります。

これはインシュリンを多く出し、血糖値を下げるので、2型の糖尿病の人にとって非常に重要なものです。ところが、最近では大学病院でもこの薬が手に入りにくくなっています。

なぜなら、GLP-1のほとんどが美容クリニックに流れているからです。

このような大事な薬を、ダイエット目的で高いお金を出し、病人ではない人が買ってしまうと、2型糖尿病の重い人など、薬があれば助かる人、その人たちの命を奪ってしまうことになるわけです。

ダンテの『神曲』では、キリスト教の七つの大罪で「大食い(暴食)」がすごく重い罪になっています。これは食料がギリギリで回っている時代に大食いをする、そのことが他の人を飢えさせるということになるという意味があり、「大食い(暴食)」だけで地獄に落ちてしまいます。

今それと同じことがGLP-1という薬で生じています。ダイエットや肥満対策用に糖尿病用の薬を使ったら糖尿病の重い患者の人たちの命を奪う可能性もあるということに、考えが及んでほしいのです。

自分の生死だけではなくて、他人の生死にも目を向ける、自分のやっていることは、人の命を縮めているのではなないかと思い及ぶことが大切です。

未来の人の命も考えないといけません。環境にしても今我々の世代が資源を使い切ってしまうと、未来に生まれてくる人たちのエネルギーがなくなってしまいます。

国債だってそうです。国債は返還にあたる未来の人たちと約束していません。まだ生まれてない人たちにも、借金を背負わせることになるわけです。そういうことをしていいのか? ということも、実は死生観とすごく関係しています。

「死生観」というと、どうしても個人的なものであり、自分の命のことだけで捉えてしまいがちですが、他者を含めて社会的に捉えないといけないものです。

ただ、「死生観」を社会的に捉えた場合、例えば極端にいうと「国のために死ね」という方向に走ってしまうこともあります。

有名な「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」という言葉は、『葉隠』のほぼ冒頭にあります。

この後に続く言葉は、「二つ二つの場にて、早く死ぬかたに片付くばかりなり。別に仔細なし。胸すわって進むなり」です。

これを現代語で言うと、「生か死かいずれかを選ばねばならない場合は、ただ死を選ぶということであり、それ以上の意味はない。覚悟して、ひたすら突き進むのみである」という意味になります。簡単にいうと、生か死かという二者択一であった場合、武士は死を選ぶべきだと言っているのです。

生よりも死を重視するという点では、西洋の合理主義思想が導入され、生きることの素晴らしさが強調された近代日本の考え方とは真逆の前近代的な思想であると言うことができます。

日本において軍国主義者が跋扈した時期に、『葉隠』がそのレジームを支えるためのイデオロギー装置となった事実は変えられません。

大義のために自らの命を投げ出すことに意義を求める思想は、一見、賞賛すべきもののように思われますが、もしも一人一人の命よりも国家といった大きなものの方に価値があると認めてしまえば、それは国家至上主義としてのナショナリズムの高揚を目指すことと同義となってしまいます。

このような考え方に対抗するには、きちんとした価値観が必要です。

それらを併せての死生観なのです。

しかし、われわれが現在の時点でいろいろなことを考えようと思っても、だいたいのことが、かつて誰かが考えていたこと、過去の誰かがやっていたことだと気づきます。

「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」は私の死生観と相いれないものですが、多面的に死の本質を知るためには、古今東西の死生観を巡る言葉を学び、それが自分の死生観と異なるものであっても、死についての偉人の言葉を知ることは、死に対する思索を深めることに役立つはずです。

したがって、今回、新星出版社よりリリースした私の著書『死の言葉』のような語録が重要になります。生死についても人間の生き方についても、過去の人たちが考えていることを再解釈していくということがとても大切なのです。

この本には古今東西の死生観を巡る言葉がランダムに並んでいますが、読者の皆様には様々な視点からそれらを解釈することを切望します。

『死の言葉』が「死」を巡る様々な知見を学ぶ一助になることを、心から願っています。

写真撮影 中川晋弥

1985年に同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省に入省。在英国日本国大使館、在ロシア連邦日本国大使館に勤務。その後、本省国際情報局分析第一課で、主任分析官として対ロシア外交の最前線で活躍。2002年、背任と偽計業務妨害容疑で逮捕、起訴され、2009年6月に執行猶予付き有罪確定。2013年6月、執行猶予期間を満了し、刑の言い渡しが効力を失った。『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』(新潮社)で第59回毎日出版文化賞特別賞受賞。『自壊する帝国』(新潮社)で新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞受賞。

『読書の技法』(東洋経済新報社 )、『勉強法 教養講座「情報分析とは何か」』(KADOKAWA)、『危機の正体 コロナ時代を生き抜く技法 』(朝日新聞出版)など、多数の著書がある。

🌟新星出版社からの近著…『死の言葉』

全人類に共通する「死」について、「知の巨人」佐藤優が歴史に残っている偉人たちの言葉をピックアップし、死生観について語っている。👉書誌情報ページ