今春の東京展に続き、大阪・関西万博開催記念 大阪市立美術館リニューアル記念特別展として、「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」が開催されています。

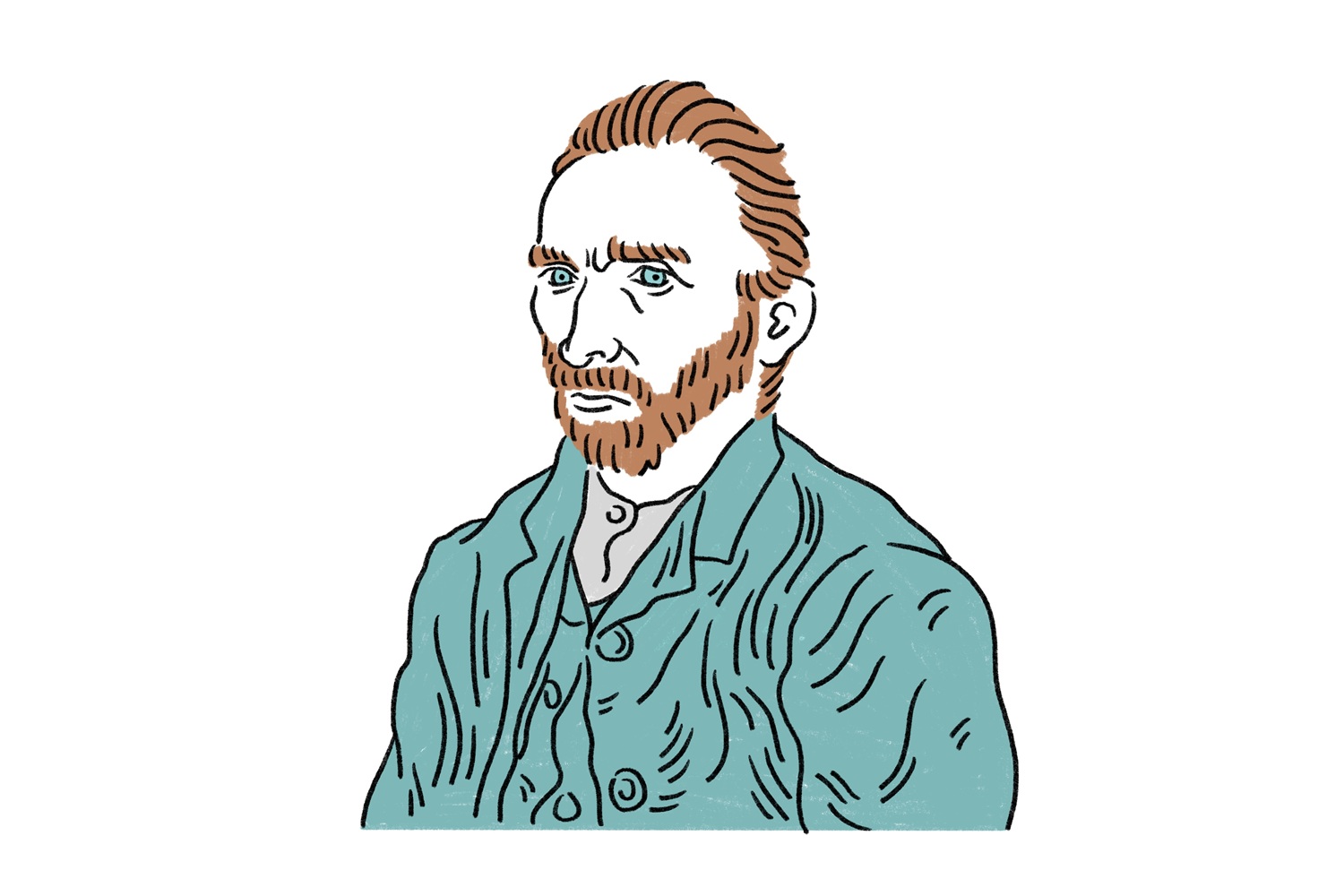

誰もが知るオランダの後期印象派の画家、ゴッホ。死後100年以上経った今でも、彼の描く絵画は私たちの心を魅了し続けます。

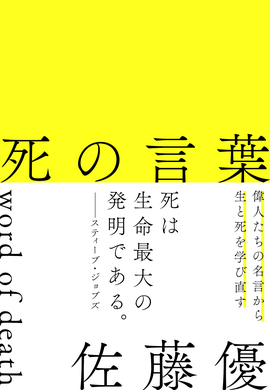

様々な挫折と苦難を味わいながら、生涯にわたり絵画の制作に取り組んだゴッホが残した言葉をもとに、作家・元外交官 佐藤優氏が語る死生観を、自身の著書『死の言葉』より一部抜粋して紹介します。

【フィンセント・ファン・ゴッホ】853-1890年(没年37歳)

19世紀後半、オランダの後期印象派の画家。牧師の家に生まれ、様々な挫折と苦難を味わった後、26歳で画家を志したゴッホ。その後、亡くなるまでの10年間で850点近い作品を遺したが、画家としての名声の確立は死後であった。代表作として「アルルの跳ね橋」、「夜のカフェ」、「タンギ一爺さん」などがある。

情念の人フィンセント・ファン・ゴッホは、絵画に自らの存在性全てを賭けた人ではないでしょうか。彼の激情、爆発力、強靭さ、暴力性、ダイナミズム、そうしたもの全てが彼の作品に表現されています。フランスの象徴主義詩人のポール・ヴェルレーヌは「詩の技法」という詩の中で「何よりもまず音楽を※1」と書いていますが、ゴッホにとっては「何よりもまず絵画を」だったと私には思われます。キャンバスに描かれたものがゴッホの生存性そのものであって、キャンバスに塗り込められた厚く激しい絵の具のタッチは、彼の世界へ向けた叫び声そのものでした。

ゴッホは「炎の画家」とも、「狂気の画家」とも形容されていますが、私は「絵画の中に生きた画家」だと感じます。西洋絵画史の流れから遠く離れて、自身の見つめたオブジェの中に隠されている強烈な存在性をキャンバスにぶつけ続けた画家、それがゴッホだったのではないでしょうか。「ひまわり」、「ローヌ川の星月夜」、「アルルの寝室」、「オーヴェルの教会」といった作品は、このことを明白に示しています。

ゴッホの奇行は有名でした。一晩中徘徊する。絵の具を食べてしまう。最も有名なものは耳を削ぎ落としたということでしょう。こうした奇行によって、彼は精神病を患っていたと解釈する人が沢山います。しかしながら、20世紀のフランスの文学者アントナン・アルトーは『ヴァン・ゴッホ』の中で、「ヴァン・ゴッホは、本来の意味での錯乱状態のために死んだのではない。身をもって、或る問題の場となったために死んだのだ※2」と書いています。この問題とは何でしょうか。アルトーは「ヴァン・ゴッホは、全生涯を通じて、異様な力と決意とをもって、彼の自我を求め続けた※3」と述べています。

アルトーに従えば、ゴッホは狂人ではなく、絵画史と対決し、定式化されたオブジェの描き方に真正面から反逆し、物の存在そのものとしての本質を問い続けた画家です。そして、それこそがゴッホの自我でした。彼は絵画作品制作を通して、生涯自らが求めるオブジェの存在の根源を探求し続けた画家であったのです。

「死人を死んだと思うまい。生ける命のあるかぎり、死人は生き、死人は生きていくのだ」(『ゴッホの手紙<中>テオドル宛』より)という言葉は、ゴッホとテオとの間で交わされていた往復書簡の中で、ゴッホがテオに書いたとされるもの。彼がこの言葉を書いた真意は、恐らく「ある人間が死んだとしても、それ以外の人が生きて、その死んだ人のことを考えてくれるなら、その人は本当の意味では死なないのだ」ということでしょう。

つまり、本当に人間が死んでしまうのは、その人を覚えている人がいなくなった時である、ということです。

確かに、ゴッホのように作品を遭すことができた人は、死後もずっと考えてくれる人がいるわけですから、本当の意味では死ぬことはないかもしれません。

1985年に同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省に入省。在英国日本国大使館、在ロシア連邦日本国大使館に勤務。その後、本省国際情報局分析第一課で、主任分析官として対ロシア外交の最前線で活躍。2002年、背任と偽計業務妨害容疑で逮捕、起訴され、2009年6月に執行猶予付き有罪確定。2013年6月、執行猶予期間を満了し、刑の言い渡しが効力を失った。『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』(新潮社)で第59回毎日出版文化賞特別賞受賞。『自壊する帝国』(新潮社)で新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞受賞。

『読書の技法』(東洋経済新報社 )、『勉強法 教養講座「情報分析とは何か」』(KADOKAWA)、『危機の正体 コロナ時代を生き抜く技法 』(朝日新聞出版)など、多数の著書がある。

🌟新星出版社からの近著…『死の言葉』

全人類に共通する「死」について、「知の巨人」佐藤優が歴史に残っている偉人たちの言葉をピックアップし、死生観について語っている。👉書誌情報ページ