脳を健康に保つためには体の健康が大前提です。その中でも特に意識すべきなのが腸の健康です。日々の食事や睡眠、ストレス管理が整っていれば、体内で生成される物質が腸内環境を良好にし、その結果、脳の健康を支え、集中力や感情の安定が維持されます。一方で、偏った食事や睡眠不足、過度なストレスが続くと腸内環境が乱れ、必要な物質が不足してしまいます。

「脳腸相関」と呼ばれる脳と腸の密接な繋がりが働くことで、腸内環境の乱れが脳に直接的な悪影響を及ぼすということです。では、脳を健康にするにはどのような点に気を付けたらよいのでしょうか。その方法を、脳科学・MRI脳画像診断の専門家、加藤俊徳医師の著書『サクッとわかるビジネス教養 脳科学』(新星出版社)より再編集して解説します。

腸内環境の悪化は脳の不安感やストレスを増幅させ、脳から腸への指令も不安定になり、消化機能が低下。これにより、腸内環境がさらに悪化し、負のサイクルが生まれてしまいます。脳と腸は神経を通じて互いに影響を与え合うため、どちらかが不調に陥ると悪循環を引き起こしてしまうのです。

【脳腸相関の仕組み】

脳でストレスが生じると、腸のぜん動運動が低下し、消化不良や腸内バリアの機能が低下。これが腸の働きに悪影響を及ぼします。腸内細菌が乱れると、脳に必要な神経伝達物質の材料(セロトニンなど)が不足し、不安やうつ症状、睡眠障害などの脳の不調を招いてしまうのです。

【脳と腸をつなぐ神経】

■遠心性神経…脳から腸に指令を送る神経。ストレスや不安が脳で発生すると、腸の動きが乱れ、下痢や便秘、腸内環境の悪化などを引き起こす可能性がある。

■心性神経…腸から脳に情報を伝える神経。腸内環境が乱れると、炎症物質が脳に悪影響を与え、不安感や集中力低下、ストレス耐性の低下に繋がることがある。

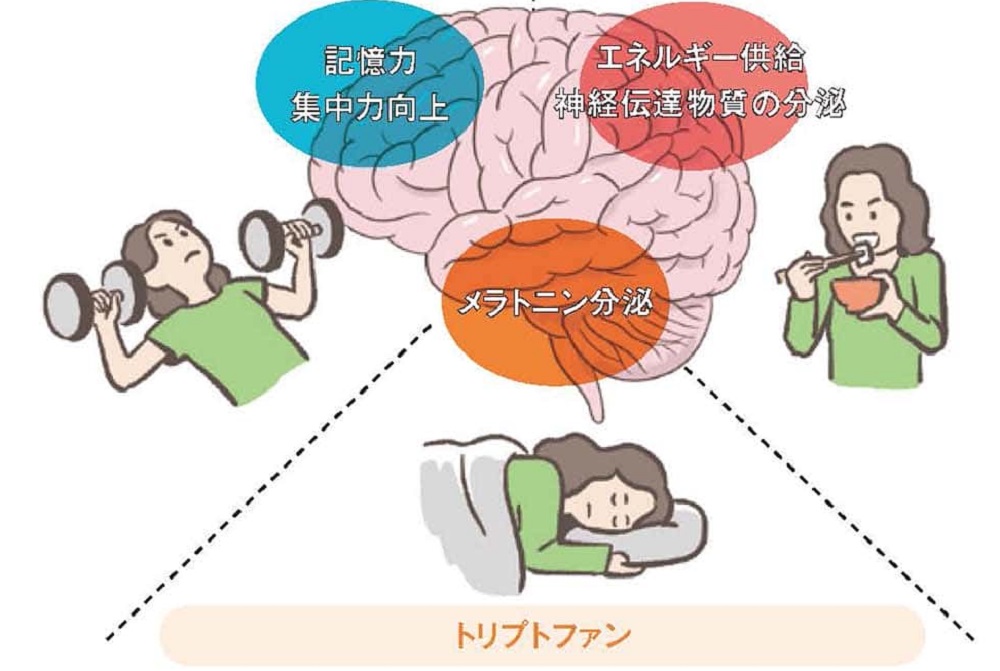

■ブドウ糖、栄養素…エネルギーを脳へ供給し、神経伝達物質を分泌する

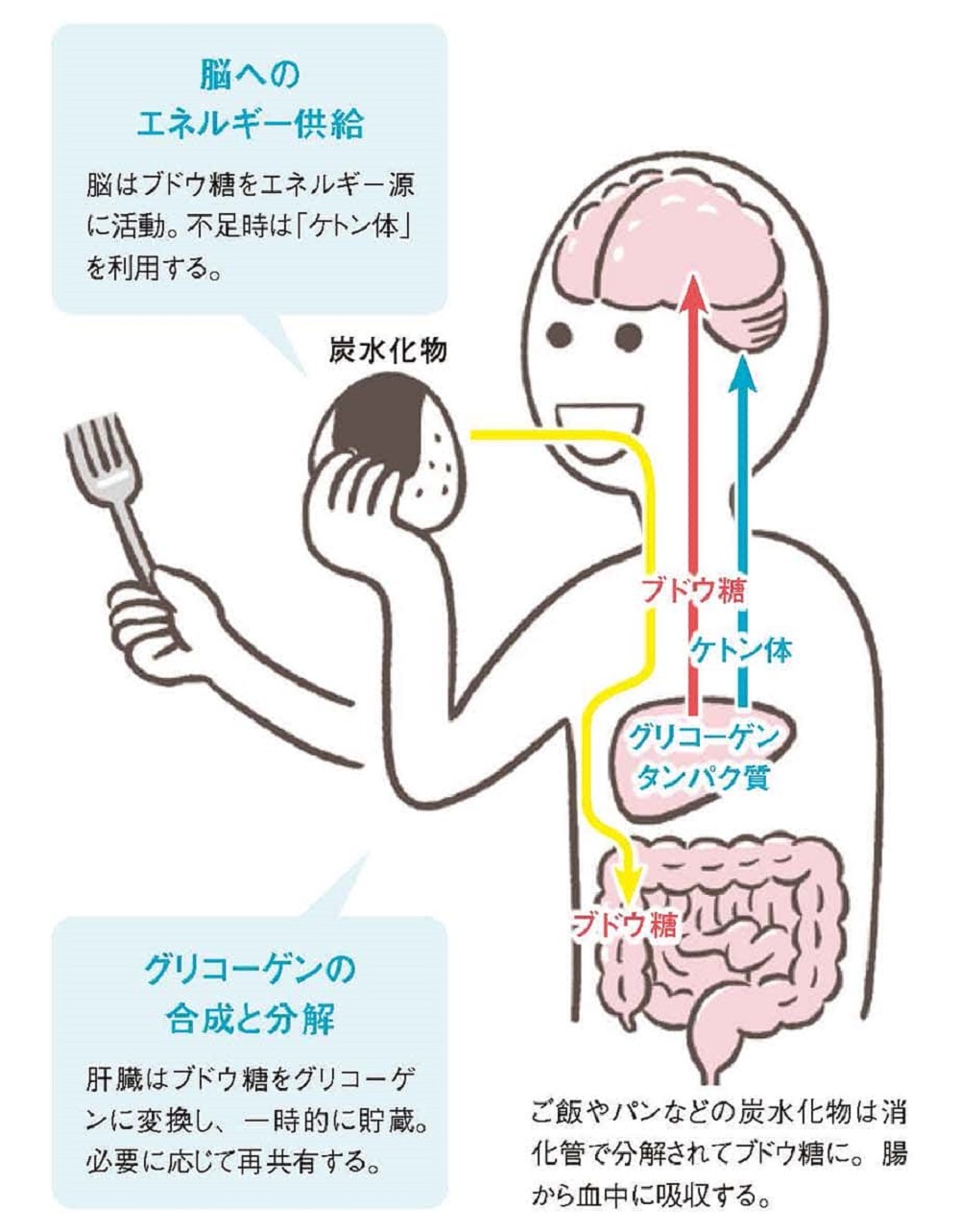

ブドウ糖は脳が活動するための唯一のエネルギー源。甘いものではなく玄米や全粒粉などの低GI食品(大豆、葉物野菜など、血糖値の上昇がゆっくりな食品)を摂ると、血糖値が安定し脳の働きが向上する。

■酸素、BDNF…記憶力や集中力を向上させる

酸素は脳のエネルギー生成を支え、BDNF(脳由来神経栄養因子)は脳細胞の成長や修復、記憶力の向上を助ける重要な物質。有酸素運動を取り入れることで、酸素供給とBDNF分泌が促進され、脳機能が活性化。

■トリプトファン…睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を促す

トリプトファンはセロトニン(気分安定やストレス緩和に関与)の材料で、睡眠ホルモン「メラトニン」にも変化。鶏肉、卵、大豆製品、バナナなどから摂取可能で、気分の安定や睡眠の質の向上をサポートする。

脳の健康を保つためには、食材だけでなく食べ方や習慣も重要。脳が唯一利用できるエネルギーであるブドウ糖は、血糖値を安定させる形で摂取することが大切です。玄米や大豆など、ゆっくり吸収され血糖値が上がりにくい低G1食品を選ぶと脳へのエネルギー供給が持続します。一方で、糖分の過剰摂取は糖化を引き起こし、脳の老化や機能低下のリスクを高めますので十分に注意しましょう。

脳の働きを維持するためには、ブドウ糖以外にも、カルシウムやヨウ素、脂質(特にオメガ3脂肪酸)、ビタミンB群など、多くの栄養素が必要です。これらを含む食品をバランス良く摂取することで、記憶力の向上をはじめとした脳機能の向上が期待できます。また、食事中に意識的に「良く噛む」ことも大切です。脳への酸素供給が増え、満腹感が得られるため食べ過ぎも防ぎます。さらに、夕食は夜7時までに済ませることで、消化を助けるとともに、睡眠の質を高めることができます。

■ビタミン

ビタミンB群(特にB1、B6、B12)は神経伝達物質の合成に不可欠で、脳のエネルギー代謝を支える。また、ビタミンEやCは抗酸化作用を持ち、脳細胞の老化を防ぐ。緑黄色野菜や果物、卵、豚肉などに豊富。

■脂質

脳の60%は脂質で構成されている。特にオメガ3脂肪酸(DHA・EPA)は神経細胞の膜を強化し、認知機能や記憶力を向上させる。青魚、アボカド、ナッツ類が豊富な供給源。

■カルシウム・ヨウ素など

カルシウムは神経伝達の円滑化に欠かせないミネラルで、脳が適切に情報を送受信するのを助ける。ヨウ素は甲状腺ホルモンの生成を支え、新陳代謝や集中力を促進。これらは乳製品、海藻類などから摂取できる。

【脳に良い食生活とは】

食事中は意識的に「良く噛む」ことで脳に酸素を供給し、満腹中枢を刺激して過食も防ぐことができます。また、夜7時までに夕食を済ませると、消化活動が効率化され、睡眠の質が向上。

さらに、調理は脳をフル活用する絶好のトレーニング。献立を考える計画力、手順を組み立てる論理性、味見を通じた感覚刺激が、脳を活性化します。

脳と体は切り離して考えることはできません。体の健康状態が脳の働きを左右する一方で、脳が体にも大きな影響を与えます。脳の疲労は体に「慢性疲労」「頭痛」「冷え」などの不調をもたらし、一方で体の不調は脳に「集中力低下」「不安障害」などの悪影響を与えます。この悪循環を防ぐには、健康的な生活習慣を取り入れることが重要です。日々の健康習慣が、脳と体のバランスを保つ鍵となります。

不規則な生活や運動不足、睡眠不足などの不健康な習慣は、脳の働きを鈍らせてしまいます。運動やバランスの取れた食事、十分な睡眠を意識することで、脳のパフォーマンスを効率的に高めることが可能です。脳と体の不調にはさまざまな要因があるのです。

出典『サクッとわかるビジネス教養 脳科学』

イラスト 前田はんきち

本書では、脳のしくみの基本から、最新の研究でわかってきた脳の高次機能とその伸ばし方までが見るだけでわかります!

本書の前半では脳のしくみを解説しています大脳、小脳、脳幹、前頭葉、大脳辺縁系、大脳基底核、海馬、松果体、ニューロン、シプナスといった聞いたことがある脳についての仕組みや働きがわかります。

また、記憶や感情、運動などのメカニズムについても、平易な言葉で解説しています。

後半では、脳のネットワーク化をベースにした脳のしくみと活用法を解説。とくに、高次脳機能を使った活動ではネットワークを意識した活用が必須です。

高次脳機能とは、脳のさまざまな部位を同時に働かせること。たとえば、野球のボールをキャッチャーに投げるには、脳の運動系や思考系、視覚系、伝達系などが関連して働く必要があります。

これらを理解し活用するには「脳番地」を理解し、脳番地ごとの特徴にあわせた働かせ方を知ることが重要です。

「脳番地」とは、本書の著者ある加藤先生が提唱しているもの。上記に示した「運動系」「思考系」「視覚系」「伝達系」以外にも「記憶系」「感情系」「聴覚系」「理解系」があり、合計8つの番地に分かれます。この8つの各部位の機能を整理しマッピングしたものが「脳番地」です。

これらを理解し、それぞれの特徴を活かすことが大切なのです。

じつは、大人が脳を成長させるにはネットワークの強化が必須です。上記の高次脳機能の例にて説明したように、脳は連携して働きますので、ネットワークを意識した伸ばし方があります。これができれば、大人でも脳を成長させられます。

つまり、日頃の過ごし方によって、伸ばしたい能力を伸ばすことも可能だということです。しかもそれは、5歳でも20歳でも50歳でも可能です! 100歳だって脳は成長できるのです。

本書では、前頭葉や大脳辺縁系、脳幹、ニューロンなど、聞いたことがある言葉をメカニズムと共に理解できるだけでなく、このような脳の特徴を活かす伸ばし方も解説しています。

14歳の時「脳を鍛える方法」を知るために医学部への進学を決意。1991年、非侵襲のfNIRS脳活動計測法を発見。1995年から2001年まで米ミネソタ大学でアルツハイマー病やMRI脳画像の研究に従事。ADHD、発達障害と関係する「海馬回旋遅滞症」を発見。

現在、「加藤プラチナクリニック」を開設し、独自開発した加藤式MRI脳画像診断法を用いて、脳の個性や成長段階、弱み強みの脳番地診断を行い、薬だけに頼らない脳の処方を行う。

著書は『一生頭がよくなり続ける すごい脳の使い方』(サンマーク出版)、『脳とココロのしくみ入門』(朝日新聞出版)など150冊を越える。

「脳番地」(商標登録第5056139 /第5264859)は脳の学校の登録商標です。

加藤式MRI脳画像診断をご希望の方は、以下のサイトをご覧ください。

加藤プラチナクリニック公式サイト