1956年に初めてAIという単語が使われてから70年が経過しようとしています。2000年にはニュートラルネットワーク技術が進化したディープラーニング(Deep Learning)が実用化され、さらに2022年、生成AIの起爆剤となったChatGPTの登場が、大きく世の中を変えることになりました。今や無料で誰でも使えるようになった生成AIですが、より有効に利用するにはどうしたらよいのでしょうか。そこで、今すぐ仕事に活用できる生成AIの種類と、AIに指示を出す「プロンプト」作成のコツを『サクッとわかるビジネス教養 AIの基本』(新星出版社 刊/栗原聡 監修)より解説します。

仕事の効率化や自分が不得意な分野を補うツールとして頼りになる生成AIには、さまざまな種類があります。どのサービスも無料版と有料版があるのが基本です。有料版ならより高性能なAIモデルを利用できます。いずれも個人情報や社内機密情報は学習への利用や情報漏えいの危険性があるので十分に気をつけましょう。

【Chat GPT】OpenAI社が開発したAIチャットサービス。質問への応答、文章の要約、電子メールやコードの作成などが可能。

【Copilot】Microsoftが提供するデジタルアシスタント。活用範囲は文章作成、画像作成、要約、翻訳など幅広い。

【Gemini】Googleが開発した高機能な生成AIサービス。文章や音声、画像など、複数のデータ形式を処理できるのが特徴。

そのほか、Stable Diffusion(テキストで入力した情報から、AIが画像を生成)、DALL・E(作りたい画像のイメージを入力するだけで、簡単にイラストや画像を生成できる、Suno(テキストで入力した歌詞や曲のイメージに基づき、ボーカル、楽器などのオーディオを生成する、Runway(最新版のRunway Gen-4は、1枚の画像とテキストから、自然で滑らかな10秒動画を生成できる、Claude(チャットボットに質問を投げかけると適切な内容で応答。高度な推論能力を有する)、Mapify(プロンプトやPDF、YouTube動画を入力するだけで瞬時にマインドアップを作成できる)などがあります。

人間が生成してほしい文章や画像、動画などの条件やイメージを指示することで、生成AIはそれに沿ったアウトプットをします。こうした生成AIに対する指示のことを「プロンプト」といいます。生成物のクオリティを上げるには、プロンプトのクオリティも高くなければいけません。こうした精度の高いプロンプトを作る技術は、プロンプトエンジニアリングと呼ばれています。

プロンプト作成のコツは、具体的でわかりやすく、丁寧な内容にすること。テーマやキーワード、条件などを箇条書きにして、生成したい文章のポイントを伝えましょう。また、目的に合った文章になるように書き手の立場や読み手の想定を指示するのも大切です。たとえば、「投資」をテーマに文章を生成するにしても「学校の先生から生徒へ」と「営業マンから顧客へ」では、難易度や文体を変える必要があるからです。目的を明確にしてから、プロンプト作成に臨みましょう。

<例>「北海道に関する以下のことについて教えて。 ・地理 ・気候 ・特産品」

長い文章ではなく、ポイントを箇条書きなどで簡潔に、具体的に聞くこと。AI側の理解が高まって、回答も明確になりやすい。

「小学校の先生」「営業マン」など、生成AIの立場を指示すると、その立場に合った体裁で生成されやすい。

あまりいい回答が得られなかったら、修正を指示することで再出力し、望ましい結果に近づくことができる。

イメージする回答例があるのなら、それを提示することで、レベル感や体裁がそれに近い回答を得られやすい。

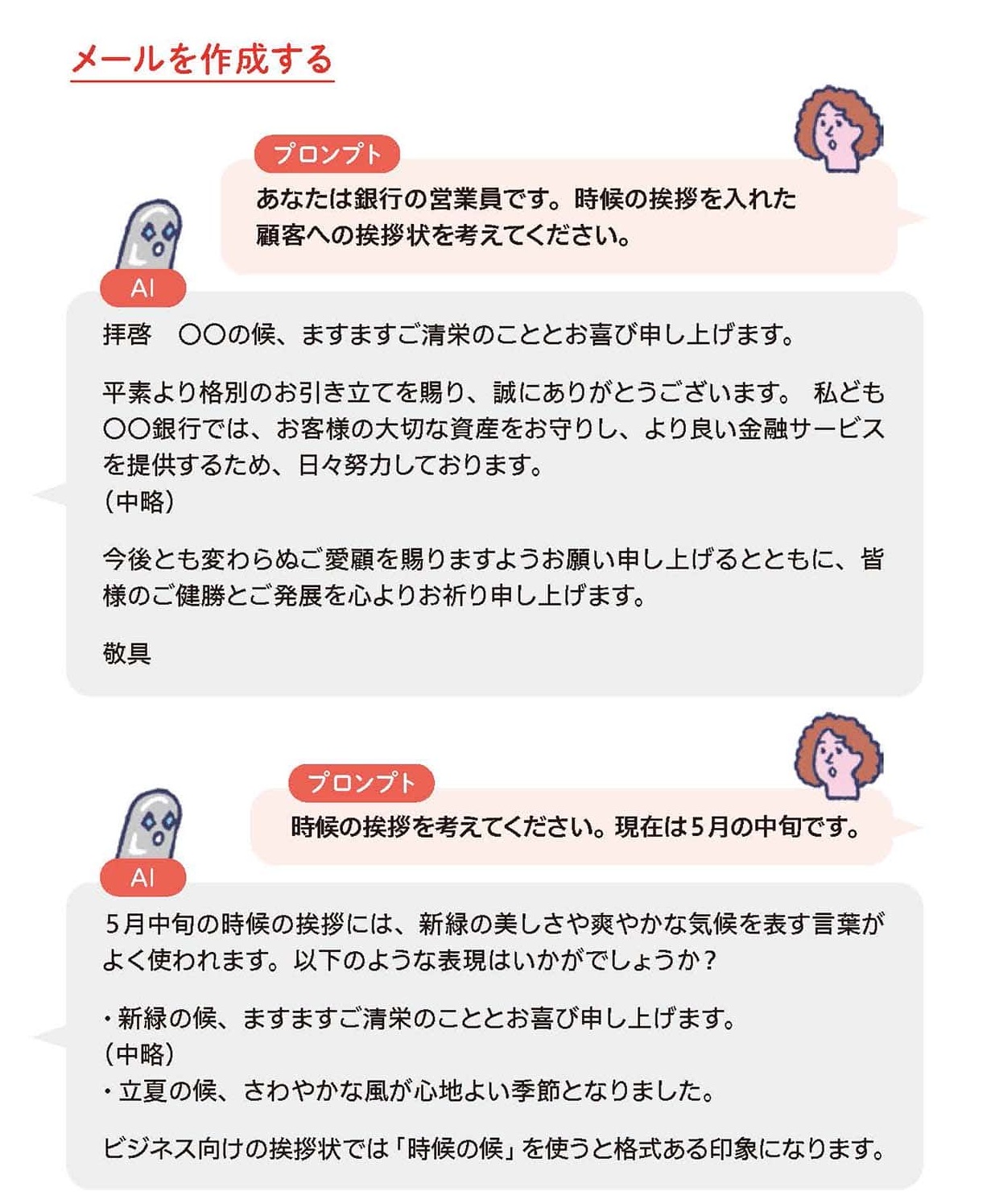

テキスト生成AIは、メールや手紙、報告書や企画書など多様なジャンルの文章を生成できます。より自然で目的に合った文章を生成するには、細かな条件を盛り込んだプロンプト作成が欠かせません。

テーマ、文章量、書き手の設定、文章のトーンなどを具体的に指示しましょう。文字数や文体、構成などの条件を指定すると望ましい文章が生成されやすく(この条件を「制約条件」という)、制約条件を具体的に明示するのがコツです。人に尋ねるときのように、明確に指示を出しましょう。また生成された文章は、修正点を指示することでブラッシュアップできます。

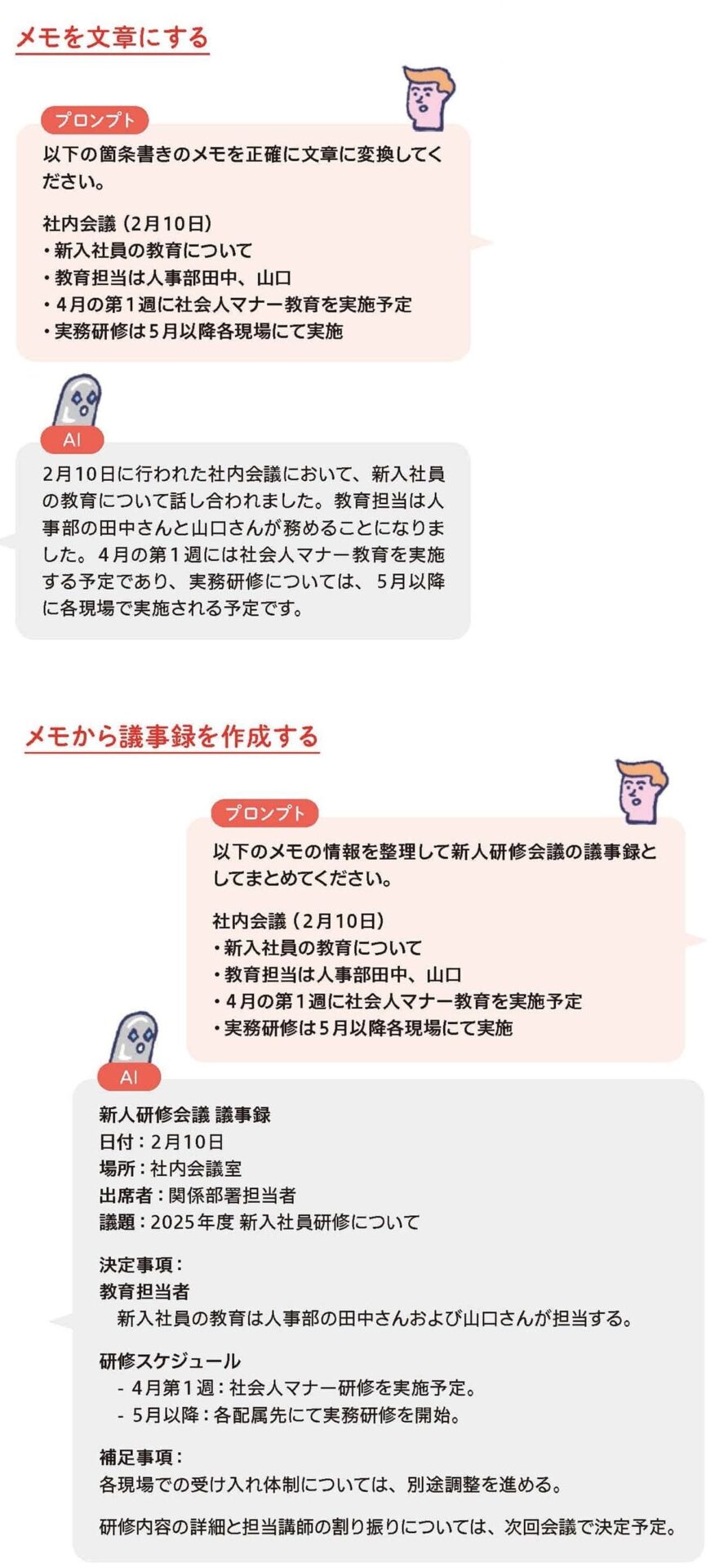

また、生成AIは長い文章から要点を抜き出して要約するのが得意ですが、その逆でメモや箇条書きの記述などから文章を生成することもできます。

たとえば、箇条書きで書き留めた会議の要点を報告書にまとめたいときなどに便利です。商品の特徴について文章に書き起こせば、プレゼンなど他者へ説明する際のトークにも応用することができるでしょう。

生成AIは長い文章から要点を抜き出して要約するのが得意ですが、その逆でメモや箇条書きの記述などから文章を生成することもできます。

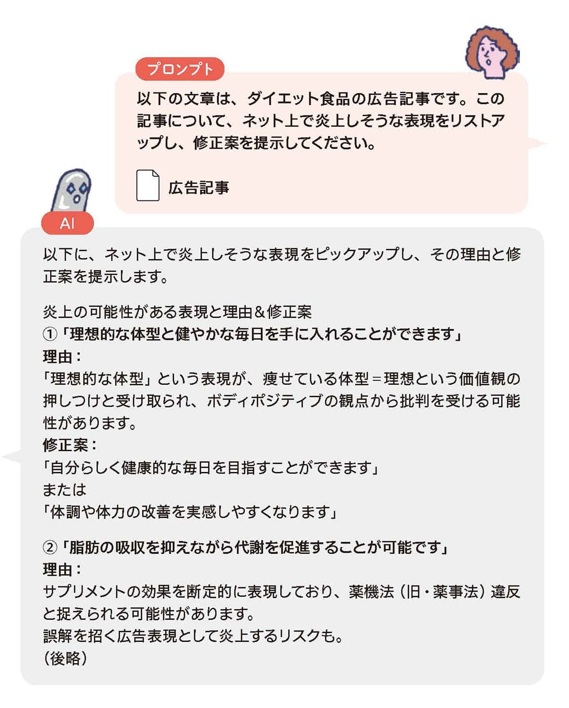

ホームページやSNS上に文章を掲載したり、公の場でスピーチをしたりする際は、配慮を欠くと炎上しがちです。生成AIは文章を読んでその中身に炎上しそうな内容がないかチェックすることもできます。特に炎上しやすい要因としてあげられるのは、人種、ジェンダー、宗教などの差別、不適切な表現や配慮を欠いた発言、コンプライアンス違反などです。こうした炎上リスクに対して生成AIが懸念点を指摘したり、修正案を提示したりすることができます。

作成した文章を生成AIに入力し、人種や性別などによる差別、コンプライアンスに背いた発言、偏った認識など、炎上の要因となり得る内容を指摘するように指示します。もし該当したならば、修正案を挙げてもらうこともできます。

方法例①について、「①の点で炎上したときの謝罪文案を出してください」というプロンプトで、炎上の消火対策も可能です。覚えておきましょう。

本書では、以下の構成で生成AIの定義から生成AIを使ってできること、さらにビジネスでの実際の活用法まで紹介します。

Chapter1 生成AIとはどういうもの?

→生成AIとはの開発史や仕組み、定義などの教養を解説します。

Chapter2 生成AIはどんな役に立つ?

→生成AIの内側のシステムや、「強化学習」や「GAN」などの専門用語を解説しながら、生成AIのできることや可能性について紹介します。

Chapter3 生成AIを仕事に使ってみよう

→リアルなビジネスシーンを切り取り、生成AI(主にChatGPTとCopilotを想定)をどのように活用できるか、プロンプト例を出しながら提示します。

著書に『AIにはできない 人工知能研究者が正しく伝える限界と可能性』(角川新書)。