「なんとなく疲れやすい」「食欲がわかない」「寝てもスッキリしない」そんな不調を感じることはありませんか?

病院に行くほどではないけれど、どこか本調子じゃない。そんな“未病(みびょう)”と呼ばれる状態に、漢方の知恵はやさしく寄り添ってくれます。

漢方では、体の状態を「気(き)・血(けつ)・水(すい)」という3つの要素でとらえ、それぞれのバランスが崩れることで不調が起こると考えられています。

つまり、体質やそのときの体調に合った食材や過ごし方を取り入れることが、不調を整えるヒントになるのです。

では、自分に合った食材やケア方法を選ぶには、何から始めればいいのでしょう?

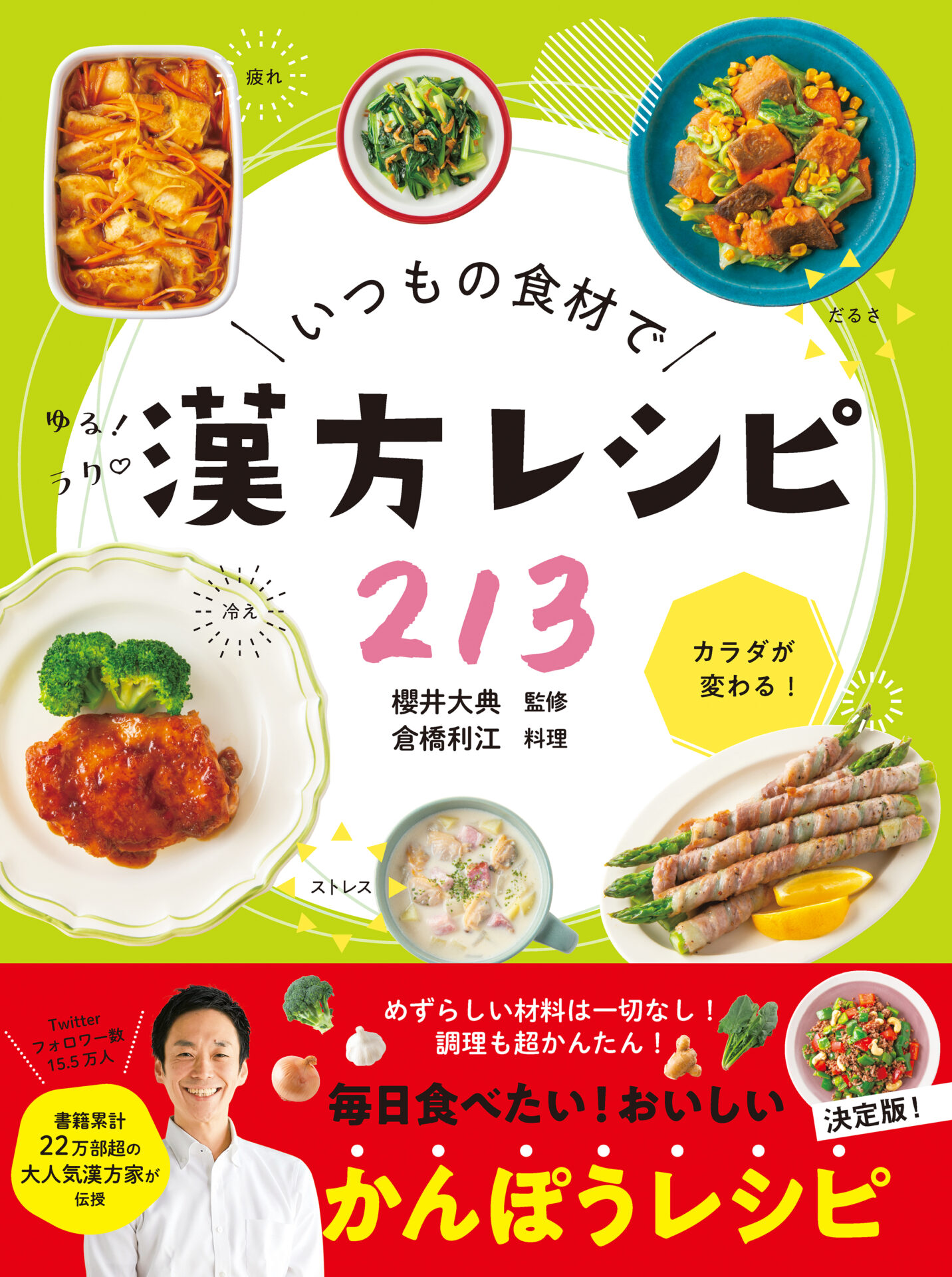

その心得を、漢方家として年間5000 件以上の相談に応じている櫻井大典さんが監修した『いつもの食材で 漢方レシピ213』(新星出版社)から一部抜粋・編集して紹介します。

漢方や中医学の基本となるのが、「気・血・水」という3つの要素。これは、私たちの心と体の土台を支える重要なエネルギーと考えられています。

【気(き)】

目に見えない人間の活動の源です。カラダのすみずみに栄養を与える、臓器を動かす、呼吸や体温などの生命活動を維持する、外敵からカラダを守るなど、重要な役割を果たしています。

【血(けつ)】

血管内を流れる赤く栄養のある水分のこと。全身に栄養を行き渡らせ、「心」にも栄養を届けます。物を見たりつかんだり、歩いたりできるのも「血」が巡っているからです。

【水(すい)】

津液(しんえき)ともいわれ、「血」以外の汗や涙、唾液、胃液、リンパ液を含む体液のこと。体内の水分バランスを調整するのが主な働き。不足すると関節が動かなくなったり、歩けなくなったりします。

この3つのバランスがとれていると、心も体も健やかに保たれます。

反対に、どれかが不足したり、滞ったりすると、不調のサインがあらわれやすくなるのです。

体質は生まれつきのものだけでなく、食事や生活習慣、年齢やストレスなどによって日々変化していくもの。だからこそ、「今の自分の状態」を知ることがとても大切です。

自分の「気・血・水」のバランスがどんな状態にあるのかを知れば、必要なケアや、取り入れるべき食材・習慣が見えてきます。

下記のチェックリストで、3つ以上チェックがついたものがあなたの体質です。複数にあてはまる場合もあります。気虚・気滞・血虚・瘀血・陰虚・痰湿の6つの体質を知ることで、食生活、生活習慣の見直しに繋がります。

① 気虚(ききょ)…「気」が足りない状態

□ 全身がだるい、疲れやすい

□ 胃もたれ、食欲不振がある

□ 息切れをしやすい

□ かぜをよく引く

□ 手足が冷える

□ 下痢や軟便になりやすい

□ 汗をかきやすい

□ 何をするのもやる気がしない

「気虚」に当てはまる人は、「気」が足りていないので常に疲れやすく、かぜを引きやすい体質です。気持ちの面でもなかなかやる気が起きません。食欲不振や下痢などの不調を抱えがちなので、いも類、米、鶏肉など胃腸に負担をかけない消化吸収のよい食材をとって。冷たいもの、刺激の強いものは厳禁です。また、働きすぎは「気」を」消耗させてしまうので休息と睡眠も大切です。

② 気滞(きたい)…「気」の巡りが悪い状態

□ 頭痛がする

□ のどや胸がつかえる

□ ゲップやおならがよく出る

□ 便秘や下痢を繰り返しがち

□ 不規則な生活である

□ 怒りっぽくてイライラしやすい

□ 憂うつでため息をよくつく

□ 月経前に体調が悪くなる

「気滞」に当てはまる人は、「気」の巡りが悪くなっているので、気持ちのコントロールができず、常にイライラ、憂うつになりがち。胸やのどのつかえ、ゲップやおなら、偏頭痛などもあらわれやすいのが特徴です。食事ではセロリや青じそなど香り野菜や酸味をとり入れて。また、ストレスをためないよう、深呼吸するように心がけ、不規則な生活であればこの機会に改めましょう。

③ 血虚(けっきょ)…「血」が足りない状態

□ 立ちくらみがよくある

□ 目が疲れやすい

□ 顔色が青白く、皮膚にツヤがない

□ 髪がパサつき、爪が割れやすい

□ 足がつりやすい

□ 眠りが浅く、夢をよく見る

□ 頭がぼーっとして集中力がない

□ 経血量が少なく、生理が遅れがち

「血虚」に当てはまる人は、「血」が足りていないので、カラダ全体に栄養と潤いを運ぶことができません。立ちくらみがあり、ツヤのない肌で抜け毛が多く、目が疲れやすいのが特徴です。「血」を補うほうれん草、小松菜、かき、うずら卵などを食べましょう。にんじんやトマトなどの赤い食材、レバーや黒豆、黒きくらげなど黒い食材もよいでしょう。スマホやテレビをほどほどにして目を休ませて。

④ 瘀血(おけつ)…「血」の巡りが悪い状態

□ 肩こりや腰痛に悩んでいる

□ 顔色や唇の色がくすんでいる

□ 肌がザラザラしている

□ しみやそばかすが多い

□ 目の下のクマが気になる

□ あざができやすい

□ よくもの忘れをする

□ 経血に塊が混じり、生理痛がひどい

「瘀血」に当てはまる人は、「血」の巡りが悪く、ドロドロした状態。慢性的な肩こりや腰痛が多く見られます。顔色がさえず、目のクマ、しみやそばかすがあり、生理痛がツライことも。血液をサラサラにする玉ねぎ、あじやさばなど青魚をはじめ、カラダを温めるしょうがやにんにくを積極的にとって。屈伸やストレッチなどカラダを動かす習慣を身につけ、「血」の巡りをよくしましょう。

⑤ 陰虚(いんきょ)…「水」が足りない状態

□ 口やのどが渇く、冷たい飲みものが好き

□ 手足がほてる、顔や頭がのぼせやすい

□ 頬が赤みを帯びている

□ 肌や髪が乾燥ぎみ、ドライアイ

□ 空咳がよく出る

□ 午後になると微熱がよく出る

□ コロコロの硬い便が出る

□ やせ型である

「陰虚」に当てはまる人は、カラダを潤す「水」が足りていないので、こもった熱を冷ます力が弱いのが特徴。ほてりやのぼせ、頬に赤み、口内の渇きなどの不調が起きやすいです。白菜やれんこん、豆腐など、潤いをもたらす白い食材、きゅうりやズッキーニなど、熱を冷ます食材がよいでしょう。辛いもの、熱いものは避けましょう。潤いが足りないからといって水分をとりすぎるのはNGです。

⑥ 痰湿(たんしつ)…「水」の巡りが滞っている状態

□ 全身がだるく、めまいや吐き気がある

□ 湿度が高い日は体調が悪い

□ 下痢や軟便が多い

□ 痰が時々からむ

□ 吹き出物ができやすい

□ 舌の苔が厚く粘りけがある

□ お酒や揚げもの、甘いものが好き

□ むくみやすく、ぽっちゃり体型である

「痰湿」に当てはまる人は、「水」の巡りが滞っているので、余分な水分や老廃物がたまりやすい体質。体脂肪も高めでむくみやすく、湿度が高い日に体調をくずしすい人も多いです。食事では根菜やきのこ、海藻など食物繊維が多い食材をとり入れ、脂っこくて味の濃いもの、甘いもの、冷たいものは控えるのが正解。また、早歩きの散歩で汗をかき、たまった老廃物を排出しましょう。

漢方では、これまで述べてきたように大きく6つの体質(気虚・気滞・血虚・瘀血・陰虚・痰湿)に分けられます。同じ不調でも体質によっておすすめの食事や食べ方が異なることもあります。症状や食生活、生活習慣から自分がどの体質であるかを知ることから始めましょう。症状と体質が深く結びついていると考え、自分に合った方法で不調を改善していきましょう。

漢方と聞くと「なんだかむずかしそう…」と思うかもしれません。

けれど、じつは私たちの日々の生活のなかに漢方の考えや知恵は多く存在しています。

たとえば、すいかには熱を冷ましたり潤いを補ったりする作用があります。暑くて汗をよくかく夏にすいかを欲するのは、最適な食材だからです。

こうして考えると、少しむずかしそうな“漢方”を身近に感じませんか?

この本で紹介するレシピには、特別な食材や調理法は一切ありません!

キャベツや大根、玉ねぎ、鶏肉、鮭など、スーパーで手に入る身近な68食材でかんたんに作れるものばかり。日々のごはんだからこそカラダにいいものをと思う方、夕飯のメニューに悩む方、どんな人にとっても役立つ1冊です。

巻末の【症状別さくいん】では、「冷え」「疲れ」など具体的な不調から、その症状に適した食材やレシピを探せるので便利です。

主な著書・監修に『漢方的おうち健診-顔をみるだけで不調と養生法がわかる』(学研プラス)、『こころとからだに効く!櫻井大典先生のゆるゆる漢方生活』(ワニブックス)、『つぶやき養生』(幻冬舎)、『まいにち漢方』(ナツメ社)、『体をおいしくととのえる!食べる漢方』(マガジンハウス)など多数。

公式Twitter @ PandaKanpo