「いま何しようと思ってたんだっけ?」もの忘れが気になるならやっておいたほうがいいこととは? 脳の専門医が解説

年齢とともに気になってくる「もの忘れ」。しかたないことと諦めていませんか? 実は、加齢や多忙による「もの忘れ」は、脳のトレーニングでリカバーすることができるのです。ではどのようにトレーニングするとよいのか? その方法を、脳科学・MRI脳画像診断の専門家、加藤俊徳医師の著書『サクッとわかるビジネス教養 脳科学』(新星出版社)より再編集して解説します。

一口に「もの忘れ」といっても、その原因はさまざまです。まずは、それぞれの違いを見てみましょう。

■加齢によるもの忘れ

【原因】日常生活での脳の使い方の偏りによるもの。脳の神経細胞に変化はなし。

【もの忘れの度合い】忘れたことを指摘されたら納得できる。

■軽度認知症(MCI)

【原因】アルツハイマー型認知症の前駆状態。脳の神経細胞に変化が見られる。

【もの忘れの度合い】出来事の一部を忘れ、指摘されても思い出せない。

■認知症

【原因】脳の神経細胞が消失。毛細血管の障害、アミロイドβ(脳内で生成されるタンパク質の一種)の沈着などが見られる。

【もの忘れの度合い】出来事やその場で聞いたことを忘れる。

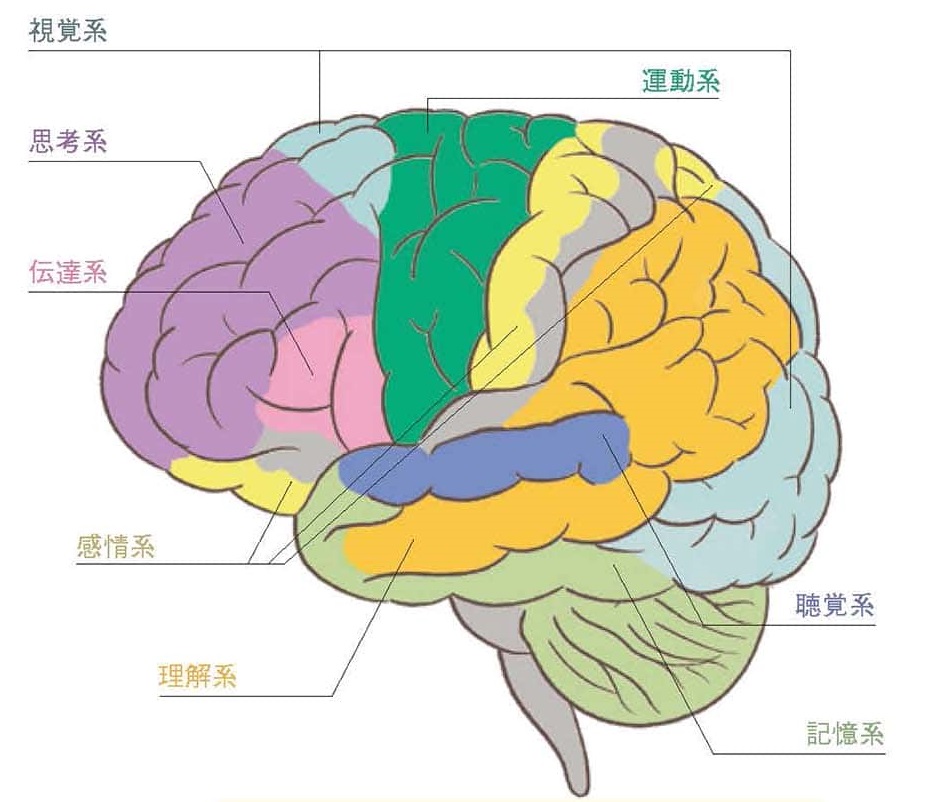

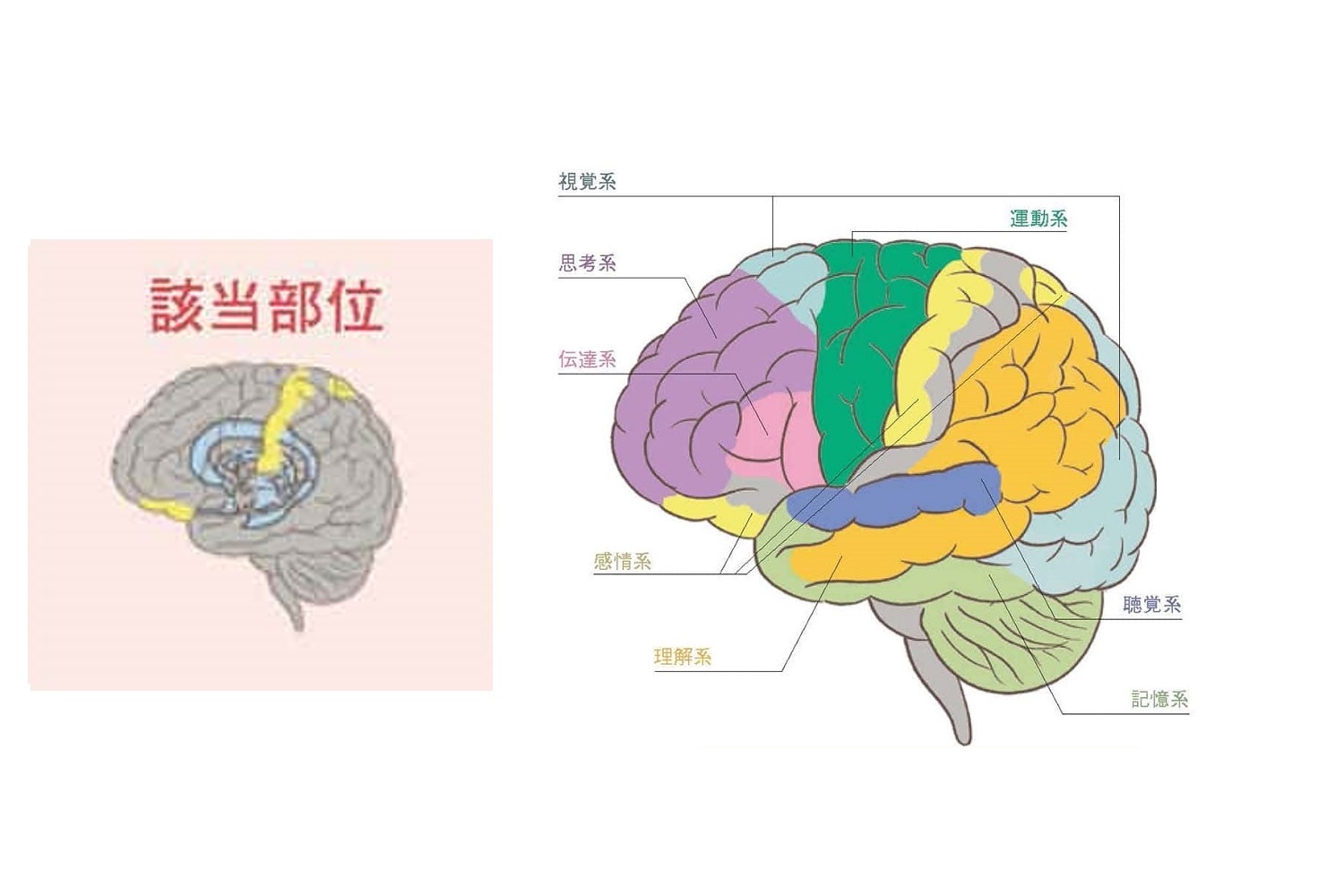

このように、加齢によるもの忘れと、認知症によるもの忘れには違いがあり、加齢や多忙による「もの忘れ」は、トレーニングによってリカバーすることができます。では、どのようにすればよいのでしょうか。脳の各部位がどのような機能を担っているのかを整理し、誰にでも分かりやすいようにマッピングした「脳番地」を用いて解説していきます。

MRIを中心とした脳科学の発展で、大脳皮質の部位ごとの役割が正確にわかるようになりました。それをマッピングして名付けたものが「脳番地」です。

ここでいう「記憶系脳番地」は、私たちの記憶を担う領域を指します。それは、側頭葉を中心に位置し、情報を整理して必要に応じて引き出す機能を持っています。記憶は大きく分けて「知識の記憶」と「感情の記憶」の2種類あります。知識の記憶は。事実やデータ、論理的な内容を記憶するもので、後述する「思考系脳番地」との連携が不可欠。一方、感情の記憶は、出来事に伴う喜びや悲しみ、不安といった感情に基づくもので、「感情系脳番地」との強い関連性があります。この2つの記憶は、それぞれ異なる経路で脳内に保存されます。

「記憶系脳番地」を効果的に鍛えるには、単に暗記力を高める努力だけでは不十分です。強く連携している「思考系脳番地」や「感情系脳番地」と積極的にリンクさせることで、記憶の定着と引き出しがスムーズになります。

たとえば、新しい知識や体験に感情を添える、あるいはその知識を使って考えるというプロセスを意識的に取り入れることで、記憶力を効率的に向上させることが可能です。

■1日20分の暗記タイムをつくる

毎日20分間、集中して暗記作業を行うことで、記憶系脳番地が効率よく刺激される。

■新語・造語を考える

新しい言葉を考えることで、創造力を活性化させると同時に、記憶に新しい刺激を与える。

■日曜日に翌週の予定をシミュレートする

1週間の予定をイメージし、頭の中でシミュレーションを行うことで、記憶系脳番地が活性化する。

■前日におきた出来事を3つ覚えておく

前日に何があったのかを3つ思い出す。感情を伴わせながら振り返ると、記憶力がさらに鍛えられる。

私たちの意思決定や目標達成を支える“脳の総司令塔”である「思考系脳番地」は、多角的な視点を持つ力や柔軟な対応力を育む役割も担っています。

この「思考系脳番地」は、前頭葉の左右両側に位置し、左脳では主に言語を使って論理的思考や計画を立てる機能、右脳では主にイメージを使って発想力や創造的思考を担当しています。

また、五感を司る脳番地(視覚系、聴覚系など)と強く連携。具体的な目標を立て、それに基づいて的確な指示を出すことで、五感を活用した有用な情報が集められやすくなります。

たとえば、何かを達成したい時に、「何を」「いつまでに」「どのように」行うかを明確にすることで、脳全体が効率良くその目標に向かって動き始めます。

脳をより効率的に使うためには、さまざまな脳番地と繋がりの深い、思考系を鍛えることが不可欠。思考系を活用した生活を送ることで、意思決定の質が向上し、人生の選択肢をより広げることができるのです。

思考系を鍛えるには、次のようなトレーニングが挙げられます。ぜひ実践してみましょう。

■足腰のツボをマッサージする

足腰の血流をよくすることで脳全体の活性化を促し、思考系脳番地の働きが向上する。

■自分の意見に対する反論を考える

あえて自分の意見に反対の立場を取る練習を行う。物事を多角的に見る力と論理的な思考力を鍛えることができる。

■1日の目標を20文字以内でつくる

その日嬉しかったことや良かった出来事を短く記録する。脳がリフレッシュされて、思考系が活性化する。

■寝る前に3つのことを記録する

その日の出来事や感謝したいことを3つ書き出す習慣を持つことで、脳がポジティブに情報を整理しやすくなる。

感情系脳番地は、あらゆる感情を生み出し、それを管理する新域です。興味深いことに、感情系脳番地は生涯を通じて成長できるという特徴があります。トレーニングや新しい体験を通じて、年齢を重ねても感情の豊かさや安定感を高めることが可能です。

感情系脳番地は記憶系脳番地と深い関係を持っているため、強い感情を伴う出来事は脳に深く刻まれやすくなります。一方で、感情がほとんど伴わない出来事は記憶に残りにくい傾向に。この特性を活かし、日常生活でポジティブな感情を意識的に伴わせることで、感情系脳番地に加え、記憶系脳番地のトレーニングにも繋がります。

感情系脳番地が発達していると、日々の生活において心の安定を保ちやすくなり、人間関係のトラブルを減らすことができます。また、ストレスへの耐性が高まり、感情のコントロールがスムーズになるため、困難な状況においても冷静な判断を下せる力が養われます。

■褒めノートをつくる

褒められたことや、自分自身を褒めたい出来事を記憶する習慣を築く。自己肯定感が高まり、感情系も活性化。

■楽しかったことベスト10を決める

過去の楽しい出来事を10個リストアップし、どれが一番嬉しかったかを考える。ポジティブな感情が脳を刺激する。

■植物に話しかけてみる

植物に話しかけることで、感情を外に出す練習ができる。心を落ち着かせ、感情系のリラックス機能を高める。

■新しい美容院を開拓する

新しい場所やサービスに挑戦することで、新鮮な感情を育む。新しい経験をワクワクしながら楽しむことが、脳に新たな刺激を与える。

このように、もの忘れをリカバーするには、記憶系脳番地および、それと強く関連する思考系脳番地、感情系脳番地を鍛えるとよいでしょう。また、脳と体の健康を守るためには、質の良い睡眠が欠かせません。

質の良い睡眠は、脳内の老廃物を排出する働きを活性化させ、脳をクリアな状態に保ちます。また、睡眠中に成長ホルモンやストレスホルモンの調整が行われるため、体の修復や免疫力向上、ストレス耐性の向上に繋がります。一方で、睡眠不足や質の悪い睡眠が続くと、老廃物が蓄積して認知症のリスクを高めるほか、集中力や記憶力の低下、免疫力の低下を招くことにつながります。リラックスできるルーティンや、ストレス軽減のための習慣を取り入れて、深い眠りを得るようにしましょう。

特に海馬が司る記憶力を回復させるためには、睡眠を8時間以上とることと、思考系を強化することが有効です。ぜひ覚えておきましょう。

出典『サクッとわかるビジネス教養 脳科学』

イラスト 前田はんきち

本書では、脳のしくみの基本から、最新の研究でわかってきた脳の高次機能とその伸ばし方までが見るだけでわかります!

本書の前半では脳のしくみを解説しています大脳、小脳、脳幹、前頭葉、大脳辺縁系、大脳基底核、海馬、松果体、ニューロン、シプナスといった聞いたことがある脳についての仕組みや働きがわかります。

また、記憶や感情、運動などのメカニズムについても、平易な言葉で解説しています。

後半では、脳のネットワーク化をベースにした脳のしくみと活用法を解説。とくに、高次脳機能を使った活動ではネットワークを意識した活用が必須です。

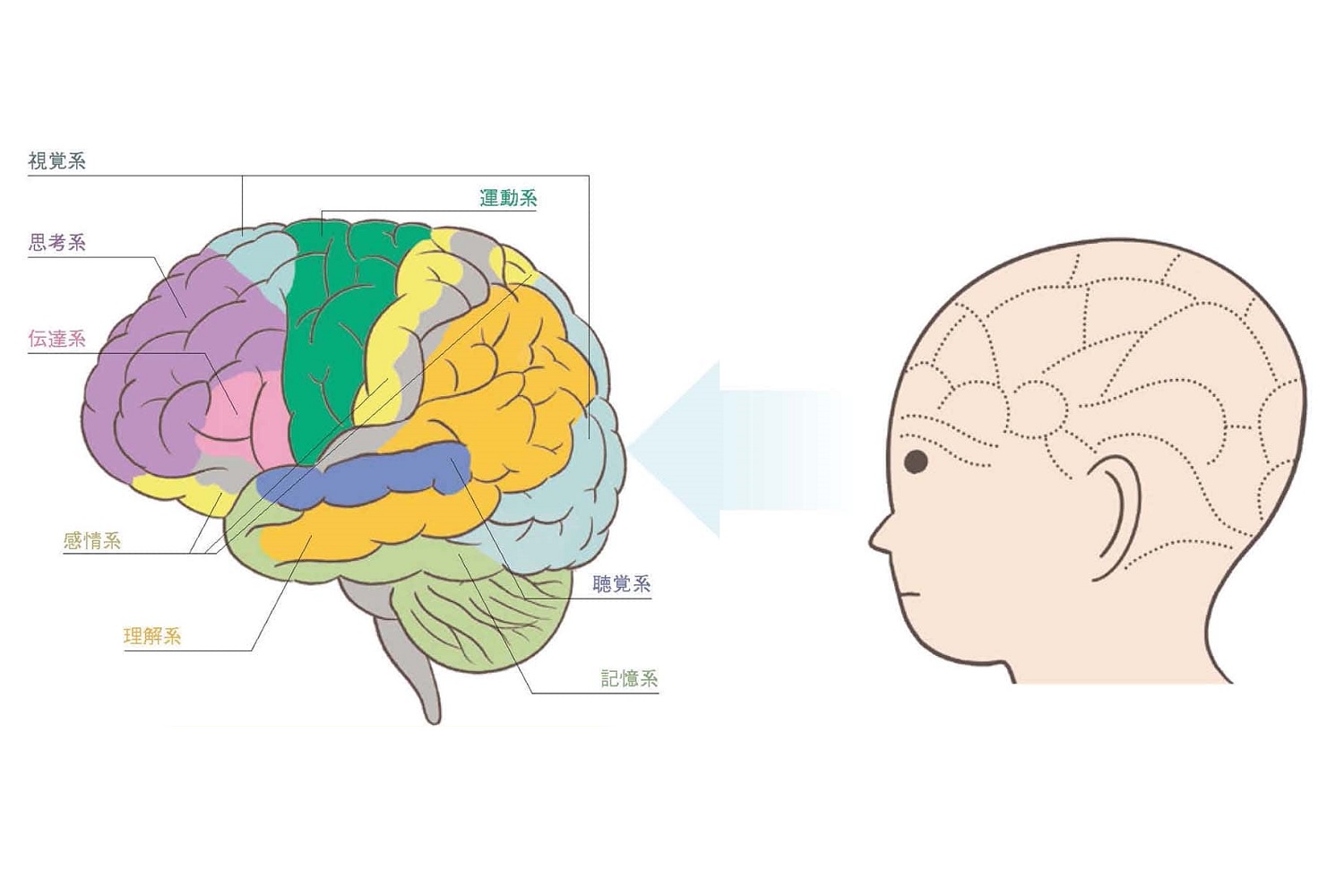

高次脳機能とは、脳のさまざまな部位を同時に働かせること。たとえば、野球のボールをキャッチャーに投げるには、脳の運動系や思考系、視覚系、伝達系などが関連して働く必要があります。

これらを理解し活用するには「脳番地」を理解し、脳番地ごとの特徴にあわせた働かせ方を知ることが重要です。

「脳番地」とは、本書の著者ある加藤先生が提唱しているもの。上記に示した「運動系」「思考系」「視覚系」「伝達系」以外にも「記憶系」「感情系」「聴覚系」「理解系」があり、合計8つの番地に分かれます。この8つの各部位の機能を整理しマッピングしたものが「脳番地」です。

これらを理解し、それぞれの特徴を活かすことが大切なのです。

じつは、大人が脳を成長させるにはネットワークの強化が必須です。上記の高次脳機能の例にて説明したように、脳は連携して働きますので、ネットワークを意識した伸ばし方があります。これができれば、大人でも脳を成長させられます。

つまり、日頃の過ごし方によって、伸ばしたい能力を伸ばすことも可能だということです。しかもそれは、5歳でも20歳でも50歳でも可能です! 100歳だって脳は成長できるのです。

本書では、前頭葉や大脳辺縁系、脳幹、ニューロンなど、聞いたことがある言葉をメカニズムと共に理解できるだけでなく、このような脳の特徴を活かす伸ばし方も解説しています。

14歳の時「脳を鍛える方法」を知るために医学部への進学を決意。1991年、非侵襲のfNIRS脳活動計測法を発見。1995年から2001年まで米ミネソタ大学でアルツハイマー病やMRI脳画像の研究に従事。ADHD、発達障害と関係する「海馬回旋遅滞症」を発見。

現在、「加藤プラチナクリニック」を開設し、独自開発した加藤式MRI脳画像診断法を用いて、脳の個性や成長段階、弱み強みの脳番地診断を行い、薬だけに頼らない脳の処方を行う。

著書は『一生頭がよくなり続ける すごい脳の使い方』(サンマーク出版)、『脳とココロのしくみ入門』(朝日新聞出版)など150冊を越える。

「脳番地」(商標登録第5056139 /第5264859)は脳の学校の登録商標です。

加藤式MRI脳画像診断をご希望の方は、以下のサイトをご覧ください。

加藤プラチナクリニック公式サイト