1月9日、小栗旬さん主演のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」がスタートしました。そこで今月は、『人物で読み解く日本史365人』(佐藤優 監修)より、ドラマに登場する歴史上の人物のなかから数名をピックアップして紹介します。今回は、小栗旬さん演じる主人公、北条義時です。どんな人物だったのか、ぜひ覚えてくださいね。

鎌倉幕府初代執権・北条時政の息子で、父親から執権の座を受け継ぎ、以降、北条氏による執権の世襲を決定づけた人物。彼の法名が「徳宗」であったことにちなみ、北条氏 の嫡流は「得宗家」と呼ばれることになる。

義時は青年期に江間小次郎(えまこじろう)と呼ばれていたことから、時政の嫡男ではなくあまたいる子どもの一人として、分家である江間家の人間として扱われており、一族内での立場や発言力はそれほど強いものでなかったと考えられる。1199(建久10)年に初代将軍・源 頼朝が亡くなると、2代将軍となった甥・頼家の独裁を抑えるために「十三人の合議制」が始まり、時政とともに参加している。

義時が父親から独立した動きを始めるのは、頼家の死後に起こった1205(元久2)年 に起きた「畠山重忠の乱」からとされているが、実はこの前年に時政の後継者と目されて いた異母弟・政範が急死したことで、北条氏内でも大きな変化が起きていた。

政範は時政の後妻・牧の方の生んだ子で、3代将軍実朝の正室を迎える使者として上洛し、そのまま病で亡くなっていた。このため、牧の方は実朝を殺害して娘婿である平賀朝雅を将軍に立てようと時政をそそのかしたという。

後に「牧氏事件」と呼ばれるこの企ては、時政の先妻の子である義時と政子が結託して反旗を翻したことで阻止される。そして、義時は姉と有力御家人・三浦義村の協力を得て時政を追放し、まずは政所の別当(長官)の地位に就いた。すぐに執権とならなかった のは、時政が執権として権力を独占し、御家人たちの反発を招いたからである。

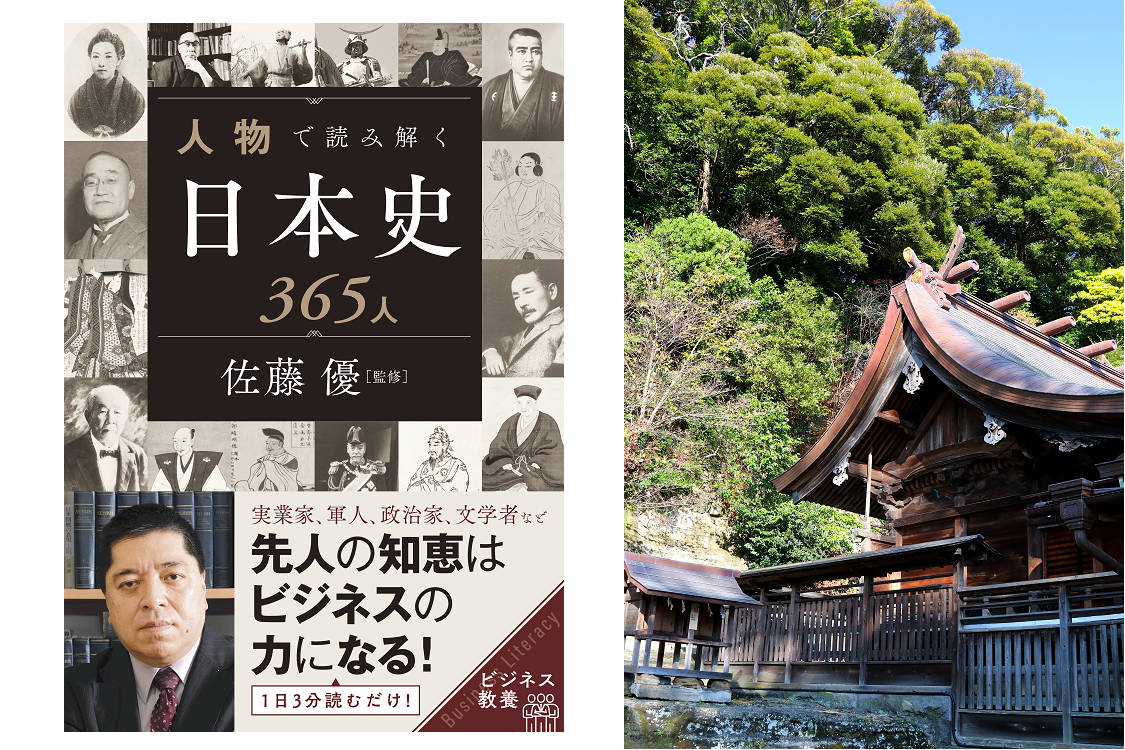

1219(建保7)年、実朝が鶴岡八幡宮で暗殺されると、それまで比較的安定していた朝廷と幕府の関係は悪化。北条氏が幕府を牛耳ることを快く思わない後鳥羽上皇が、1221(承久3)年に義時追討の院宣を出したことで、鎌倉幕府と義時にとって最大の難局とされる承久の乱が始まった。

院宣によって義時は朝敵となるが、姉の政子の演説によって御家人たちは武士による武士のための政権である鎌倉幕府を守ることを決意。この戦いに圧勝した幕府は、首謀者である後鳥羽上皇を含む3人の上皇を配流し、朝廷を監視する「六波羅探題」を京に設置、皇位継承にまで影響力を振るうようになった。執権である義時の幕府内での地位はさらに不動のものとなったのである。

さて、義時のその後はいかに? 続きは大河ドラマで……!

出典 『人物で読み解く日本史365人』

本記事は、上記出典を再編集したものです。(新星出版社/向山)

アイキャッチ画像 saiglobaln/Shutterstock.com

1985年に同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省に入省。在英国日本国大使館、在ロシア連邦日本国大使館に勤務。その後、本省国際情報局分析第一課で、主任分析官として対ロシア外交の最前線で活躍。2002年、背任と偽計業務妨害容疑で逮捕、起訴され、2009年6月に執行猶予付き有罪確定。2013年6月、執行猶予期間を満了し、刑の言い渡しが効力を失った。『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』(新潮社)で第59回毎日出版文化賞特別賞受賞。『自壊する帝国』(新潮社)で新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞受賞。

『読書の技法』(東洋経済新報社 )、『勉強法 教養講座「情報分析とは何か」』(KADOKAWA)、『危機の正体 コロナ時代を生き抜く技法 』(朝日新聞出版)など、多数の著書がある。

🌟新星出版社からの近著…『死の言葉』

全人類に共通する「死」について、「知の巨人」佐藤優が歴史に残っている偉人たちの言葉をピックアップし、死生観について語っている。👉書誌情報ページ