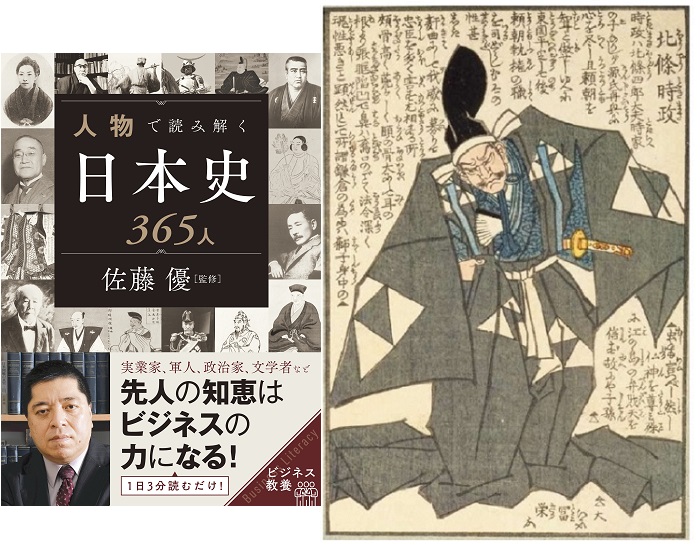

第3回 【北条時政(1138~1215年)】流人だった源頼朝を支え、鎌倉幕府の初代執権となった男

1月9日から、小栗旬さん主演のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」がスタートしました。そこで今月は、『人物で読み解く日本史365人』(佐藤優 監修)より、ドラマに登場する歴史上の人物のなかから数名をピックアップして紹介します。今回は、坂東 彌十郎さん演じる北条時政です。どんな人物だったのか、ぜひ覚えてくださいね。

伊豆国田方郡(現在の静岡県伊豆の国市)の勢力をもつ小さな豪族出身の在庁官人であったが、長女の政子が源頼朝と結婚したことを契機として、挙兵から鎌倉幕府の創設まで頼朝の後ろ盾となり、娘夫婦を支えた人物。

頼朝の死後に孫である頼家が2代将軍となるが、彼が北条氏の支えを望まず、外戚としての地位も頼家の舅となった比企能員に移った。比企一族の台頭を良く思わない時政と比企氏の対立が激しくなった1203(建仁3)年、頼家が病で危篤状態に陥った隙に、時政は能員を自邸に呼び出して謀殺。そして能員の娘が生んだ頼家の嫡男・一幡が住む小御所に軍勢を差し向けて曽孫となる一幡もろとも比企氏を滅ぼし、頼家を将軍位から廃して伊豆国修善寺へと追放・暗殺したのである。

後に比企能員の乱と呼ばれる動乱のあと、政子と時政は12歳の実朝を3代将軍に擁立し、自らの屋敷に迎えて実権を握った。まだ幼い実朝の補佐役として初代執権の座に就き、時政が署名した「関東下知状」という文書を発行し、御家人たちの所領安堵以下の 政務を行っている。

こうした北条氏の権力強化は、頼朝以来の老臣・畠山重忠との間に軋礫(あつれき)を生じさせ、1205(元久2)年、時政は重忠と畠山氏を謀反の罪で滅ぼす「畠山重忠の乱」を引き起こす。追討軍が差し向けられたことを知った重忠は潔く戦うことこそ武士の本懐として、わずかな手勢で時政の息子・義時が率いる大軍に立ち向かい、堂々たる激戦の末にその首級を討ち取られた。後日、義時は「重忠が謀反を企てたなど虚報であり、彼は無実であった。その首を見ると涙を禁じ得ず、気の毒なことをした」とほかの御家人たちの前で時政に報告し、時政は無言でその言葉を受け止めたと記録にある。名将・重忠の死は、時政と義時父子の関係性を変化させる契機となったようで、それまで忠実な父の配下として動いていた義時が、以降は独自の動きを始めている。

やがて時政は、後妻である牧の方と共謀し、実朝を殺害して牧の方の娘婿・平賀朝雅(ひらがともまさ)を新将軍として擁立する計画を図る。後に「牧氏事件」と呼ばれるこの事件で、政子とともに実朝の保護に動いたのが義時で、御家人の過半数が義時を支持したことから時政は出家の後に郷里で隠居させられることになり、政治の表舞台から消えた。そして執権の座も、義時に譲ることを余儀なくされたのである。

出典 『人物で読み解く日本史365人』

本記事は、上記出典を再編集したものです。(新星出版社/向山)

北条時政デジタル画像 国立国会図書館ウェブサイトから転載

1985年に同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省に入省。在英国日本国大使館、在ロシア連邦日本国大使館に勤務。その後、本省国際情報局分析第一課で、主任分析官として対ロシア外交の最前線で活躍。2002年、背任と偽計業務妨害容疑で逮捕、起訴され、2009年6月に執行猶予付き有罪確定。2013年6月、執行猶予期間を満了し、刑の言い渡しが効力を失った。『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』(新潮社)で第59回毎日出版文化賞特別賞受賞。『自壊する帝国』(新潮社)で新潮ドキュメント賞、大宅壮一ノンフィクション賞受賞。

『読書の技法』(東洋経済新報社 )、『勉強法 教養講座「情報分析とは何か」』(KADOKAWA)、『危機の正体 コロナ時代を生き抜く技法 』(朝日新聞出版)など、多数の著書がある。

🌟新星出版社からの近著…『死の言葉』

全人類に共通する「死」について、「知の巨人」佐藤優が歴史に残っている偉人たちの言葉をピックアップし、死生観について語っている。👉書誌情報ページ