今年も残りわずかとなりました。もうすぐ新年がやってきますが、気持ち新たに迎えたいですね。

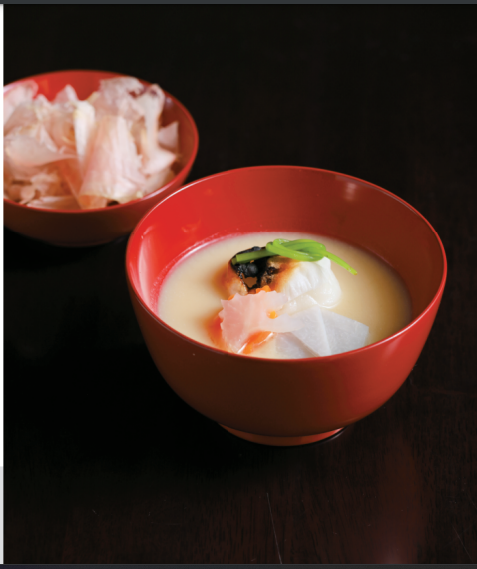

さて、お正月に欠かせない料理といえばおせちやお雑煮ですが、みなさまのご家庭ではどのようなお雑煮を味わっていますか? お雑煮には地域の歴史や文化によって、味や素材にさまざまな違いがあります。醤油ベースか味噌ベースか、丸餅か角餅かといった違いはよく聞きますよね。

お雑煮の発祥の地は京都であるといわれていますが、その特徴は白味噌がベースで丸餅を使っていること。白味噌は赤味噌と比べると塩分濃度が低いので、甘い味わいを楽しむことができます。

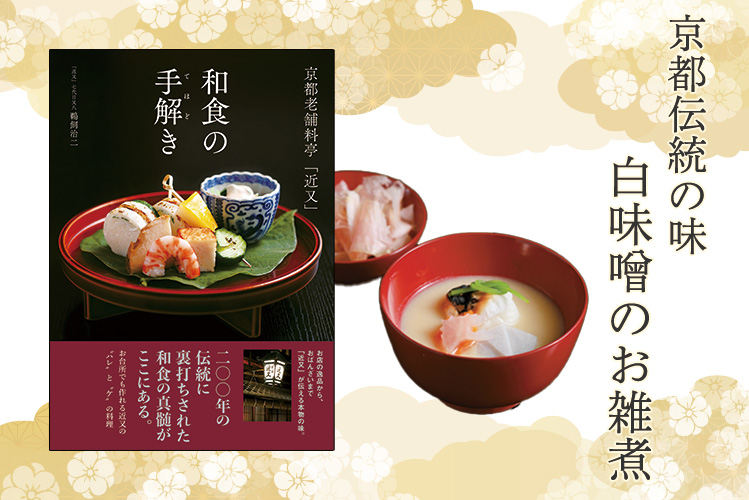

そこで今回は、『京都老舗料亭「近又」 和食の手解き』から、200年の歴史を受け継ぐ京都の老舗料亭「近又(きんまた)」に伝わる、京都のお雑煮の作り方を紹介します。高級料亭の味をご家庭でもぜひご賞味ください。

・丸もち 4個

・里いも 2個

・大根 5㎝

・京にんじん 5㎝

*なければにんじんでもよい。

・昆布だし 800㎖

・白味噌 大さじ4

・みつばの茎 適量

・かつお節 適量

①野菜を切る

里いもは皮をむいて半分に切る。大根とにんじんは輪切りにして半分、またはいちょう切りにする。

②みつばを結ぶ

みつばの茎をゆでて7㎝に切り、結ぶ。

③野菜を煮る

だしを温めたら①の野菜を入れて中火で10分煮て、弱火にし、味噌を溶く。

④餅を焼く

餅を焼き、器に入れ、③をよそい、みつばをのせ、かつお節を添える。

和食の汁物は、夏などは鯛(たい)や鱧(はも)などの魚のあらでだしをとり赤味噌仕立てにし、秋が始まる9月頃からは白味噌と麴味噌(一般的な味噌)で合わせ味噌仕立てにします。そして寒くなり始める11月頃から白味噌仕立てにするのです。しかし、関東の方など「白味噌だけでは甘すぎる」とおっしゃることも多いので、麹味噌又は赤味噌を少し入れて合わせ味噌仕立てにして飲みやすくすることもあります。

京都のお雑煮は、西京味噌といわれる白味噌を使います。白味噌は、茶懐石や各家庭で秋から冬にかけてよく使われます。白味噌を使うのは、体を温める効果が高いからともいわれています。

「お正月のお雑煮」は白味噌だけで作ります。この時の白味噌は、12月から正月雑煮用白味噌としてお味噌屋さんで販売される特別なもので、ふだんの白味噌より麹の量が多く、うまみとコクが増し、とても美味しく仕上がります。

お正月のお雑煮は、本来は仏さまに備えるものなので、かつおだしは使わずに、昆布だしに味噌を溶き入れます。

代表的な具材は、人さんの頭(かしら)になるように頭いも(里いも)を切らずに丸のまま。子孫が繁栄するように小いも、大地に根が張るように大根、餅は丸餅です。京にんじんは日の出に見立てます。すべて角のないものばかりで、この一年人さまと争わず、何事も丸くおさめて過ごせるようにという意味合いがあるのです。

最後に、熱々の雑煮をいただくときに花がつおをふんわりとのせます。いわゆる追いがつおになってさらに美味しくなるのです。

200年の伝統に裏打ちされた和食の真髄を脈々と受け継いできた「近又」のお雑煮を紹介しました。今年のお正月は、いつもよりワンランク上の伝統の味を楽しんでみてはいかがでしょうか?

出典『京都老舗料亭「近又」和食の手解き』

料理写真 石川奈都子

本記事は、上記出典を再編集したものです。(新星出版社/内園)

アイキャッチ画像背景素材 Shutterstock.com

参考 農林水産省HP

いつまでも守り続けたい日本の味を、美しい写真とともにご紹介します。

お店で提供される逸品から、毎日食べたいおばんざい、伝統的なおせちまで、近又の真髄を余すことなく丁寧に解説します。

改めて押さえておきたい素材の切り方、魚のさばき方、揚げ物の基本なども掲載。

「近又」七代目又八・鵜飼治二著書。

本書は2015年に刊行した『和のおかずの教科書』に新しいレシピを加え、内容の一部を再編集、判型・タイトルを変えたものです。